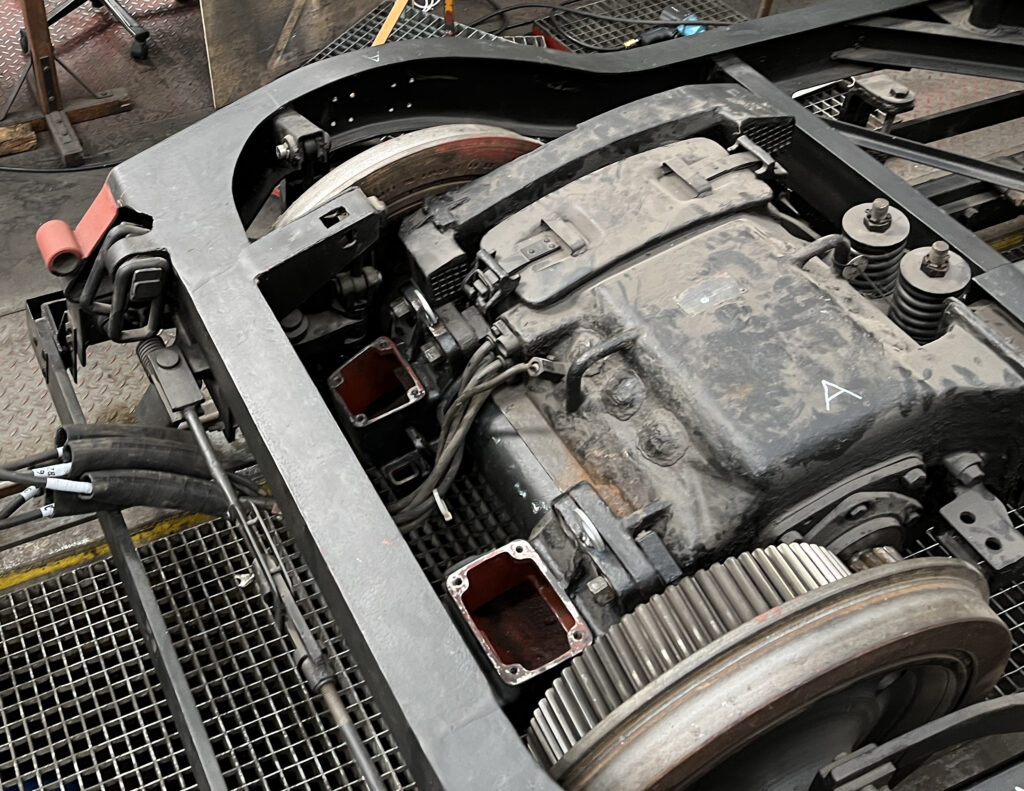

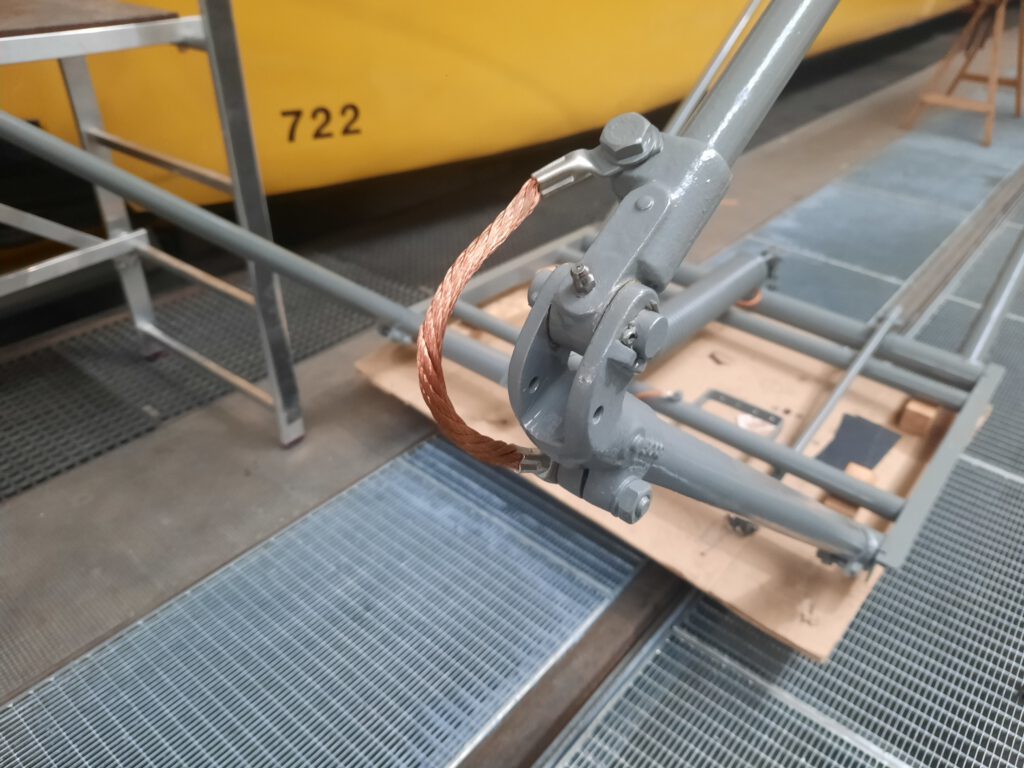

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass die Fahrmotoren unseres KS-Triebwagens 749 zur Prüfung und Instandsetzung aus dem Fahrgestell ausgebaut worden waren. Zwischenzeitlich haben wir die mechanischen Teile des Fahrgestells aufgearbeitet und neu lackiert, und auch die Motoren waren längst wieder einbaubereit – Personalmangel und andere, dringendere Aufgaben ließen den geplanten Zusammenbau jedoch immer wieder nach hinten rutschen. Anfang April war es aber endlich soweit: Mit tatkräftiger Unterstützung eines kundigen Fachmanns von der Woltersdorfer Straßenbahn ging es ans Werk.

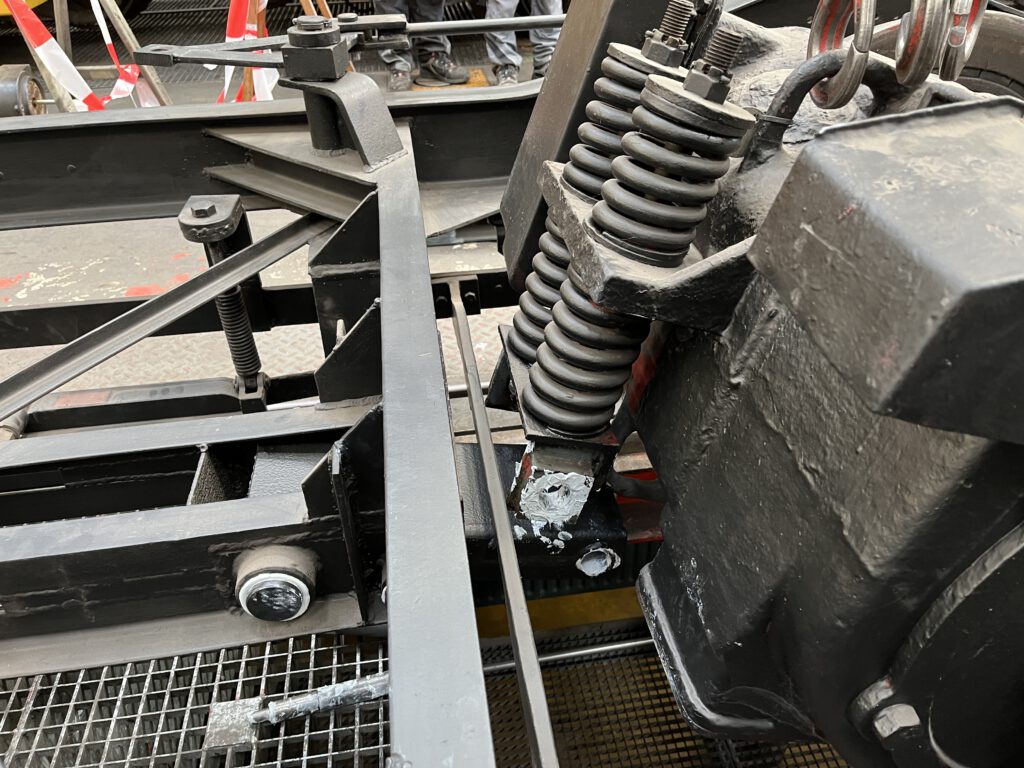

Vor dem Zusammenbau standen an ein paar Vorarbeiten an: Die große Unterlegscheibe oben haben wir bereits an das Gehäuse geschweißt, damit dieses bei der Montage, die von unten aus der Arbeitsgrube heraus erfolgt, von einer Vorrichtung gehalten werden kann. Unsere Vorfahren machten dies notgedrungen „freischwebend“ von Hand, sicher kein Spaß bei gut 30kg Eigengewicht einer dieser Lagerhälften… (Foto: Rüdiger Grabowski)